1992年6月(今から年前)発売のPC-9801NS/E が壊れたままの状態で手元に来ました。

いやー、液晶が残念なことになっていますが、このPCがダメな理由は液晶以外にも

①外部電池が液漏れ+緑色の粉が漏れてぷんぷん臭う。

②棒状の内蔵電池が盛大に液漏れ。

③ACアダプターが壊れて電流が供給できない。

(修理する気にもならないw)

…などなどの理由で、届いた時から動きませんでした。

さて、このPCを紐解いてみましょう。

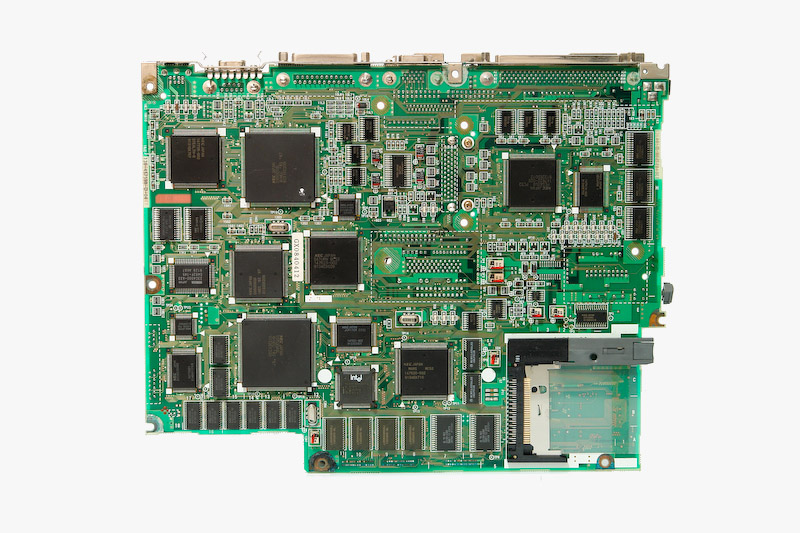

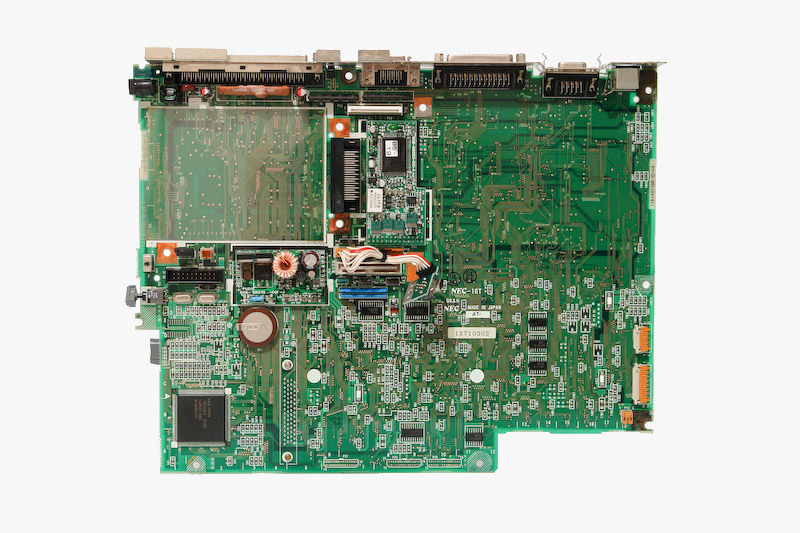

ちょっと黄色っぽい画像ですが、これがメイン基板の表面です。表面はあまりおもしろくないので、裏面を見てみましょう。

※クリックすると拡大します。

おおー。でっかいLSIチップがかっこいいぞ!

このサイズの画像だとわかりにくいと思いますが、LSIはNECチップだらけ、まさにNECマザーボードです。

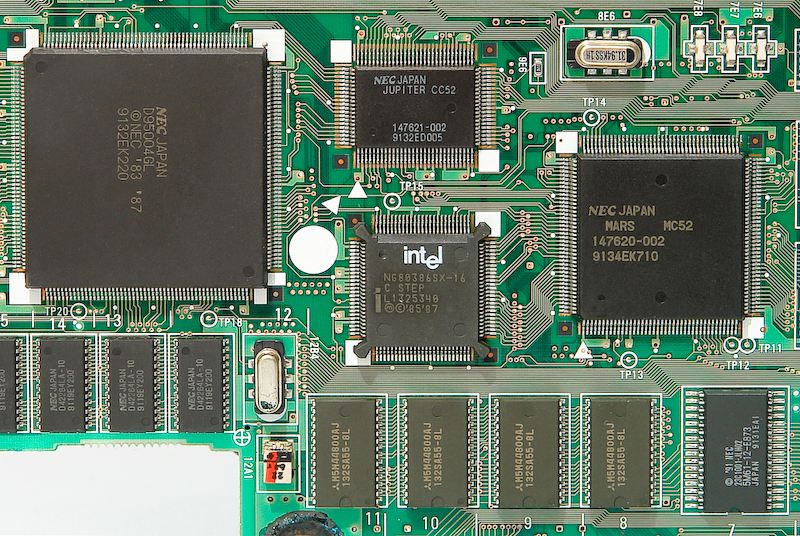

これを拡大すると

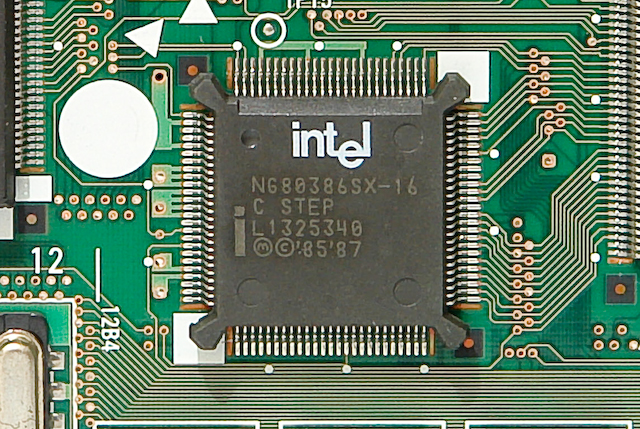

真ん中にあるのがintelのCPUです。当時はマザーボードに直付でした。

この機種の各種チップは「MARS」「JUPITER」「SATURN」「PEGASUS」「DECAPOD」などのコードネーム?が刻まれているのが特徴です。

大きなチップはすべてNECマークがついています。当時のNECがいかに日本のPCメーカーとして力があったことを感じさせます。

さらにCPUを拡大してみましょう。

NG 80386SX - 16と書かれているようです。

これは32ビットCPUの80386の廉価版である、80386SX(16MHz)です。内部は32ビットでも、外部データバスが16ビットだったので、32ビットCPUとしてはちょっと中途半端でした。

当時はまだ16ビットの80286が全盛期なので、外部を16ビットバスにしておくと当時の16ビット部品が流用出来ただろうから、本体価格や周辺機器の価格を下げられたりと都合が良かったはず。

※当時のCPUはざっくり言うと、8086→ 8088→ 80186→ 80286→ 80386→ i486→ pentiumと進みますが、80386が出てしばらくしてからi386と名前が変わります。

面白いのはCPUだけではありません。HDDも興味深いです。

今ではさっぱり見かけない、レバー付き2.5インチHDDです。ハードディスクはELECOMのEN-200Nで200MBでした。

もはやELECOMサイトを調べても一言も現れない、むかーしのハードディスクです。(だって年前だし)

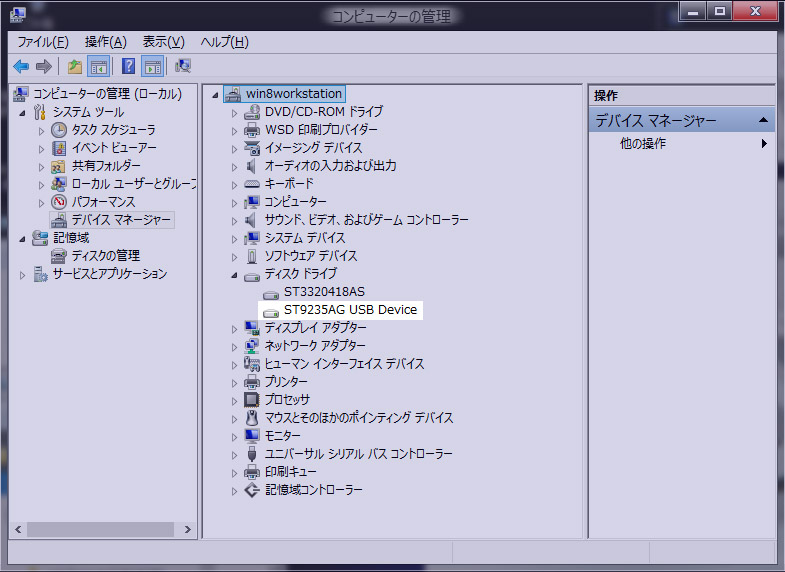

これ、特殊HDDで今のwindowsパソコンとは接続できないんだろ? と思っていましたが、

PC98用に変更するソケット(画像右に注目。要はゲタだな)を外すと普通にwindowsPCと同じピン配列を持つ2.5インチHDDでした。厚みが18~19mmで、通常の2倍ぐらいはあります。

windows8.1につなぐと普通に認識をします。

でも、どうやらシークが行われない(中のサスペンションアームが元気よくシャカシャカ動かない)ので、基本的には故障しているのかなあ?と思って見ています。CrystalDiskInfoちゃんですら「不明!」と嘆くレベルです。

外観はどうでしょう。

今のseagateとは雰囲気がぜんぜん違いますね。この頃ってFAT8なのかな? FAT12なのかな?

ちなみに、HDDの裏面は少しグロいです。集合体恐怖症の人のために画像を小さくしておきますね。嫌いじゃない人はクリックしてみてください。

コンデンサ? 抵抗?の塊でございます。この辺りも1992年クオリティーです。

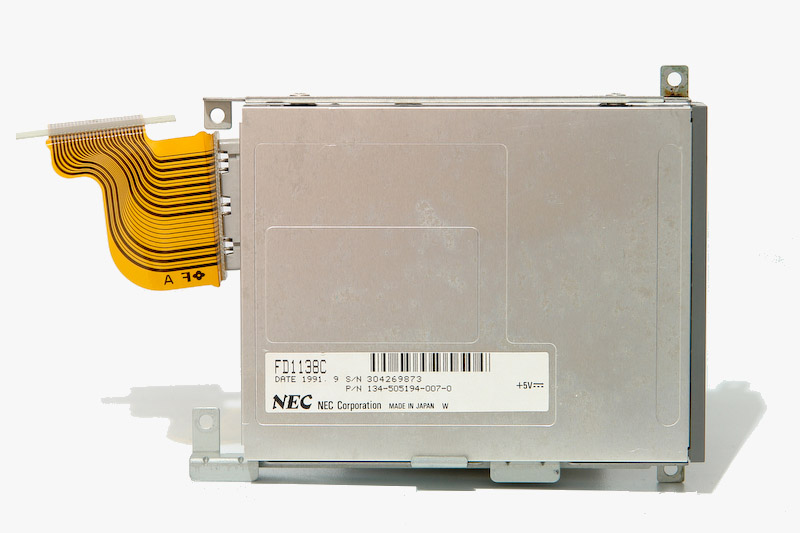

さて、FDDはどうでしょう。

左がwindows時代のsonyのフロッピードライブ、右がMS-DOS時代のPC-98noteのフロッピードライブです。

表面を見てみましょう。

NECのFD1138Cです。1.2MBフォーマット(2HCだろな)で、 1.44MB(2HD)には対応してないはずです。表面を見る限りだと違いはいまいちわかりませんが、裏面がすごいです。

なんと、物理的に回る円盤が丸見えです。左にあるオレンジ色のハーネスは外れますが、記念に付けっぱなしで撮影です。これは動くのかな? 通電チェックぐらいはしてみようかなあ。

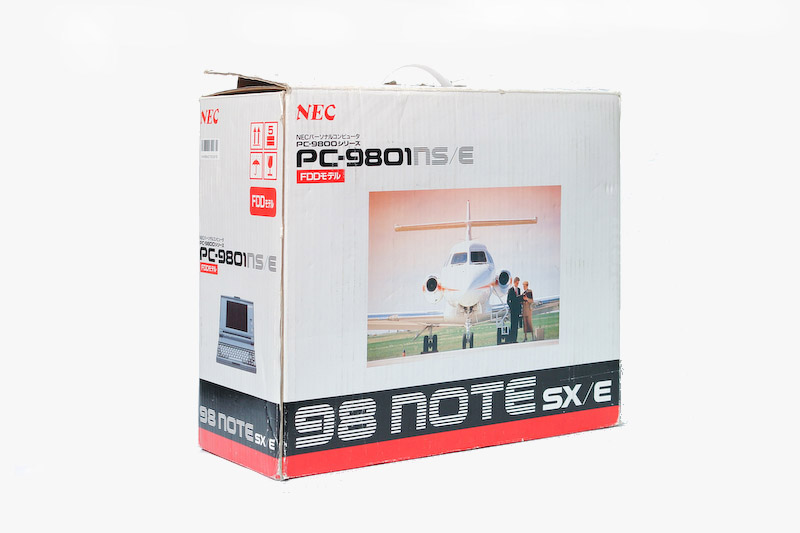

さあ、そんな1992年(年前)のパソコンですが、意外と謎なのがこの箱。

こいつはPC-9801NS/Eと呼べばいいのか、98 note SX/Eとお呼びすればいいのか、なんだかよくわかりませんw

※たぶん、SXなのは「80386SX」、「/E」は expand? extension? expandable? なのかなー。ハードディスクが搭載可能モデルが「/E」ですから…

私はその頃、東芝Dynabook386SX001-Bで作業していたので、PC-98シリーズにはあまり縁がありませんでした。

※当時の私はdynabook386SX(J-3100SX)と 98互換機のEPSON PC-286VFの2台を併用してました。

その頃を思い返すと、国内ゲームをやるならNEC PC-98、海外のゲームをやるなら東芝dynabook、というぐらい方向性の違いがありました。

今回、このPC98noteが起動しない上に、PC-98ユーザーだった時代が短かったので、詳しいレクチャーは出来ませんが、当時のNECのPC98は国内無敵でした。

ただ、この頃のNECはいつまでも「98であること」にこだわすぎた気がします。日本国内の多くのパソコンがPC-88かPC-98シリーズだったので、そのせいで世界の流れであるdos/v規格(AT互換機)に移行するのに混乱があったように覚えています。

この後にマイクロソフトのwindows3.1やwindows95が成功したこともあり、「パソコンはNECのPC98でなければならない」という空気が薄れ、compaq,IBM,DELLなどの海外勢のPCが一気に日本の市場に流れ込み、一気にNECのPC-98部門が衰退したように記憶しています。

まあ、それも含めてこの古き良き時代の98ノートは40MBハードディスク搭載で418,000円でした。

いやー、この時代から考えたら、ホント今のPCは高機能で安いよなー。